Красненский районный краеведческий музей Белгородской области

309886, Белгородская область, Красненский район,

село Готовьё, улица Центральная, дом 1,

8 (47262)

ПубликацииО чем шумят российские дубравы Вся его жизнь была связана с лесом. Будучи мальчишкой, он в голодные послевоенные годы летом часто ходил в лес за ягодами и грибами, приносил домой орехи и плоды диких яблок и груш, собирал лекарственные травы, а в зимнюю пору с салазками в руках отправлялся в ближайшее урочище за дровами. Уже тогда, в детстве осознавал, что лес был и богатейшей кладовой природы и эликсиром здоровья, он не только кормил и обогревал человека, но и, обладая загадочностью, неповторимостью и необыкновенной красотой, одухотворял, настраивал его на добрые мысли и дела, касался поэтических струн человеческой души. Когда стал взрослым, он стал техником – лесоводом и посвятил себя делу сохранения и приумножения лесных богатств родного края.

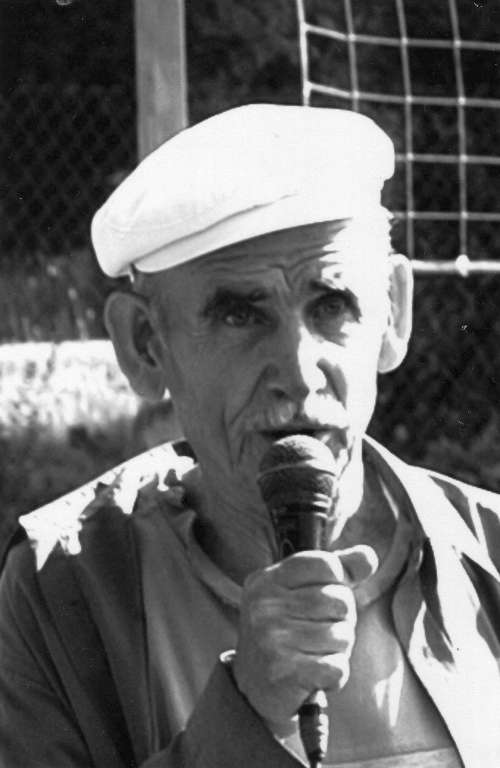

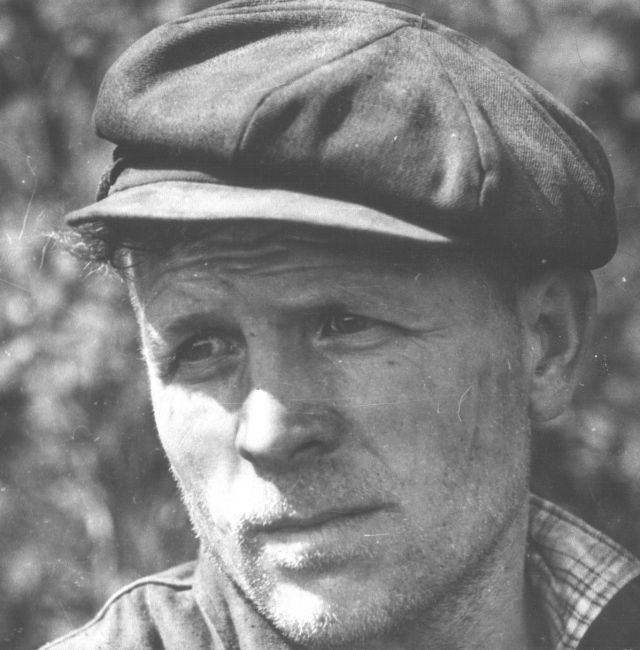

Кто же такой участковый техник, в чем заключается его работа? В Красненском лесничестве в 70-80 годы работало два техника – лесовода: Ф.П. Стопычев и В.И. Гребенкин. За каждым из них были закреплены участки леса площадью в 2,5 – 3 тысячи га, разделенные на обходы. Техник- лесовод участка контролировал работу лесников обходов, выполнял весь комплекс лесохозяйственных работ: посев и посадку леса, уход за посевами, руководил различными видами рубки леса, выполнял мероприятия по защите его от пожаров, болезней и вредителей. В канун дня работника леса удалось встретиться со старейшим техником лесного хозяйства Василием Ивановичем Гребенкиным. Непростой была его жизненная колея. Уроженец села Камызино, дитя войны, он рано потерял отца-кормильца, погибшего в грозном 41-м под Смоленском, с детства испытал холод, голод, нужду и непосильный труд. Будучи мальчишкой, он в голодные послевоенные годы летом часто ходил в лес за ягодами и грибами, приносил домой орехи и плоды диких яблок и груш, собирал лекарственные травы, а в зимнюю пору с салазками в руках отправлялся в ближайшее урочище за дровами. Уже тогда, в детстве осознавал, что лес был и богатейшей кладовой природы и эликсиром здоровья, он не только кормил и обогревал человека, но и, обладая загадочностью, неповторимостью и необыкновенной красотой, одухотворял, настраивал его на добрые мысли и дела, касался поэтических струн человеческой души.Пошел в 1 класс учиться, но доходил до зимы и бросил, так как было голодно, да и не во что обуться и одеться. Дома сам научился читать и писать. В 1948 году пошел снова в школу, приняли сразу во 2-й класс. Учился хорошо. В год образования Белгородской области закончил 7 классов и пошел в колхоз работать. Потом в школе механизации в Алексеевке приобрел первую профессию тракториста, до армии даже успел поработать в колхозе по этой профессии. После армии заочно получил среднее образование. Прочитал в районной газете объявление о том, что Всесоюзный заочный лесной техникум в с. Хреновое Воронежской области приглашает на учебу по специальности техник – лесовод. Это то, о чем мечтал. Вдвоем с Федосом Стопычевым поехали туда, оба и поступили. Практику проходили в своем Красненском лесничестве. В.И. Гребенкин проработал в Красненском лесничестве в этой должности более тридцати лет и ни разу не пожалел об этом. Повезло молодому лесоводу: он набирался опыта и рос как специалист под началом и благотворным влиянием таких опытных инженеров лесного хозяйства, заслуженных лесоводов РФ лесничих Красненского лесничества как И.К.Сапронов и А.Г. Пастухов, ставший лауреатом Государственной премии. «За многие годы работы в Красненском лесничестве, - вспоминал бывалый лесовод Гребенкин, - при моем непосредственном участии на площадях гослесфонда были посажены сотни гектаров молодых лесов. Приживаемость составляла 85%. Лес, как тип растительности, характеризуется длительным сроком выращивания, поэтому труд лесовода интересен прежде всего тем, что протяжении всей своей жизни он видит плоды своего созидания в развитии: от появления маленьких ростков до могучих в обхват толщиной стволов деревьев». Там, где сорок лет назад виднелись слабые годовалые побеги дубочков, теперь выросли и шумят роскошной кроной могучие дубравы. Проезжая по полям своего родного края, техник- лесовод испытывает чувство морального удовлетворения, любуясь рукотворными защитными лесополосами, зеленой лентой окаймляющими полевые массивы. Ведь это - тоже его детище. «Когда в Красненском районе система защитного лесоразведения была полностью реализована, - продолжал вспоминать В.И. Гребенкин, - приняли новую программу сплошного облесения склонов, оврагов и эрозийных участков, непригодных для земледелия. Здесь пришлось сажать уже хвойные породы, так как они менее требовательны к почве и растут даже на меловых обнажениях». Эту работу начали еще в 1972 году. Если раньше сосну можно было увидеть только в урочище «Горки», то сегодня сосновые насаждения произрастают на территории всех сельских поселений, их общая площадь составляет около 400 га. С особой гордостью упоминает он участок сосны площадью в 23 гектара, расположенный на землях бывшего колхоза «Прогресс» на меловом склоне недалеко от готовского кирпичного завода. В его посадке в 1974 году лесотехник Гребенкин принимал непосредственное участие. «…Риск был большой,- рассказывает Василий Иванович,- весь участок был виден издали, как на ладони. Допустишь ошибку, и хорошая идея будет отвергнута людьми. Поэтому все старались работать на совесть. Посадили сосну крымскую и обыкновенную. Результаты даже превзошли наши ожидания. Приживаемость первого года составила около 90%. А сейчас - это уже густой и высокий бор, в нем деревья пригодны для стройки. Сам же сосновый массив стал излюбленным местом грибников. Овраги заросли молодыми сосенками, эрозия почвы прекратилась». По мнению Василия Ивановича у каждого здравомыслящего человека должна быть воспитана любовь к великому дару природы – лесу, выработана потребность не только сохранять эту основу жизни человечества, но и приумножать лесные богатства. «Без него жизнь на Земле невозможна,- утверждает он, - некоторые виды древесины уже сейчас ценятся на вес золота». И лесовод Гребенкин многое сделал в этом направлении. Но создал на базе Красненской и Камызинской средних школ школьные ученические лесничества и с 1972 по 2002 год руководил ими, вел кропотливую работу по приобщению школьников к защите лесных богатств района. Тот факт, что представители Красненского школьного лесничества успешно участвовали в областных и даже республиканских (в г. Красноярск) конкурсах юных лесоводов, яркое тому подтверждение. Его труд отмечен наградами разного достоинства и уровня. В 1970 году он награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», а в 1980 и 2000г.г. В.И. Гребенкин был награжден почетными знаками министерства лесного хозяйства: «20 лет службы в государственной лесной охране» и «30 лет службы в государственной лесной охране» Василий Иванович вел большую общественную работу в своем лесничестве, более десятка лет возглавлял комитет профсоюза лесничества. За активную многолетнюю и плодотворную работу на посту председателя профсоюза награжден Почетной Грамотой областного отраслевого профсоюза, нагрудным знаком ВЦСПС. Но самая главная его награда - шелестящие листвой дубравы и сосновые перелески, взращенные его заботливыми руками. Н.Лесунов , краевед 21 марта - Всемирный день поэзии С.Ф. Дуров - самобытный поэт и прозаик, уроженец с.Вербное Краснеского района

Не многие становятся великими и известными поэтами, но многие хотя бы раз в жизни пытались сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко не чужды те «прекрасные порывы души», которые и побуждают человека взять ручку, листок бумаги и начать творить. Волшебная сила поэтического слова способна оказать огромное влияние на любого человека. Давайте вспомним о том, что первыми стихами, которые слышал в своей жизни каждый человек, были слова колыбельной песни. Это поистине самая светлая и прекрасная поэзия. Крестьянский сын, Дитя войны, Я рос среди лугов и пашен, И до сих пор мне снятся сны О благодатном крае нашем… Так писал о себе наш земляк, уроженец с. Вербное, самобытный поэт, прозаик Семен Фомич Дуров. Родился он в 1938 году, в деревне Дуровка, Уколовского района, Воронежской области (ныне Красненский район, Белгородской области). Рано лишился родителей, отец погиб на фронте, мать «сгорела», одна подымая четырех сыновей. В 1947 году, спасаясь от голодной смерти, вместе со старшими братьями бродяжничал по кубанским станицам. Очень рано рядом с братьями научился читать.

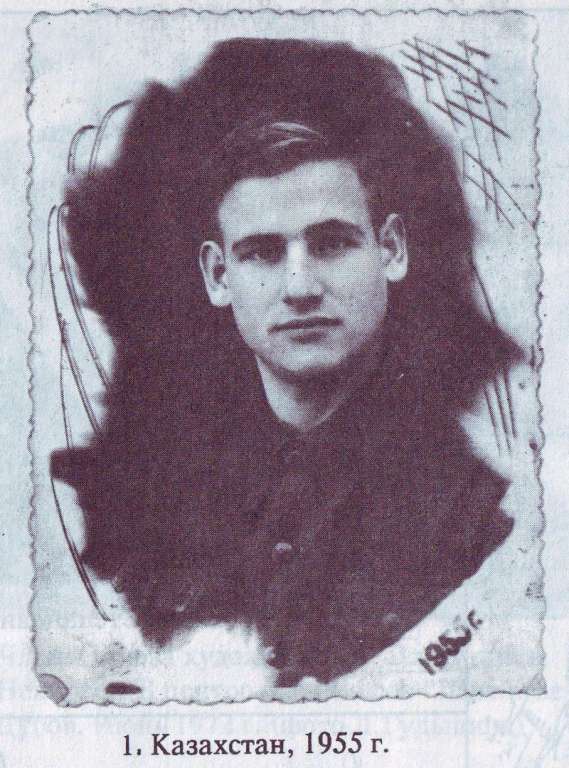

Слева направо: С.Ф.Дуров, И.Ф.Дуров, В.Ф.Дуров, Е.Ф.Дуров Окончил начальную духовную школу. В шестом классе, тоскуя о погибшем отце, образ которого уже не мог себе представить, написал о нем свое первое стихотворение в школьную стенгазету Готовской семилетней школы. Не имея возможности продолжать учиться, в неполные 17 лет, с незаконченным средним образованием уехал на освоение целинных и залежных земель в Казахстан. Этому делу, работая в Актюбинской области, отдал двенадцать лет жизни. Учился в Актюбинском техникуме механизации сельского хозяйства. Детская любовь к литературе, к истории России привела его на исторический факультет Пензенского пединститута. Начинал работать простым рабочим, шофером, был комсомольским работником (секретарь комитета комсомола целинного колхоза «Кайраты»), преподавателем Кийминского училища механизации, заместителем директора этого ПТУ. С 1969 по 1993 – работал в органах внутренних дел (начинал работать инспектором ГАИ в г. Мичуринск). Серьёзно заниматься литературным творчеством не позволяла проза жизни. Печатался в различных периодических изданиях г. Сочи, где жил последнее время. Являлся членом литературного клуба «Золотая Осень» и членом объединения «Щит и меч». В 2000 году в г. Сочи вышел первый сборник стихов «Я служил тебе, Родина милая…». В 2005 году - «Вера…», в 2004 - сборник «Чтобы осень была золотой» г., В год своего 70-летия в 2008 году выпустил сборник стихов «Вековечное горение». Семен Фомич награжден медалью «За освоение целинных залежных земель», «50 лет освоения целины», многими юбилейными медалями, как работник внутренних дел. Наш герой занимался рифмованием с самого раннего детства. Любовь к литературе влекла его всю жизнь, писал стихи периодически, но серьезно занялся этим только в 2000 году, издав в городе Сочи свой первый сборник «Я служил тебе, Родина милая…». В стихотворении «Мечтал я с детства стать поэтом» автор делиться мыслями с читателями о своей самой сокровенной мечте. Мечтал я с детства стать поэтом, Но до сих пор еще не стал Кто виноват в просчете этом? Я виноватых не искал. Я рос, как все мальчишки наши, Раздетым был, разутым был И не едал я вдоваль каши, А в школу все-таки ходил. В класс заходил, садился тихо И начинал пером скрипеть. В мечтах я дрался с Бабарихой, С Гвидоном был готов лететь. Но шли года, я все сильнее Мечтой своей заболевал. И только лишь в избе стемнеет, Я в тишине стихи слагал. На русской печке тихо-тихо Лишь песня слышалась сверчка Уже не с бабой-Бабарихой Я дрался – я служил в ЧК. Предателей судил я строго. С Папаниным я мерз на льду, И в мыслях не было такого, Что до мечты я не дойду. 1971 год. Г. Мичуринск, Тамбовская область Здесь также опубликованы стихи и рассказы, отражающие жизнь и быт родного Красненского края. С особой теплотой он рассказывает о своей любимой деревне Дуровка в стихотворении «Ода селу», написанное в 1985 году в городе Сочи. Если щи с крапивой не кушал И не спал на скошенной траве, Звон кузнечиков во ржи не слушал- Значит, и не жил ты на земле.

Если раздражает тебя гомон птичий В ранний час на утренней заре, Вечерами не тревожит смех девичий – Значит, не живёшь ты на земле.

Если не бродил босым по лужам И не трясся никогда в седле, Петухами не бывал разбужен – Значит, и не жил ты на земле.

Не приемлю я молву людскую – О тоске и скуке на селе, Тридцать лет я о селе тоскую, Тридцать лет не жил я на земле. В год своего 70-летия в 2008 году выпустил сборник стихов «Вековечное горение». Там опубликовано стихотворение «Белгородское поле», в котором сквозить тихая грусть поэта о своей малой родине.

Доживаю свой век я у Черного моря, А во сне часто вижу белгородское поле. Белгородское поле, родные края, Как солдаты в дозоре, стоят тополя.

И родные березы В золотистой парче, Материнские слезы В родниковом ключе,

Да холмы меловые В первозданной красе И ковры луговые В серебристой росе.

А осенней порою, Словно в юность маня, Нас чаруют собою Зеленя, зеленя…

Белгородское поле, С верой в лучшую долю О тебе я тоскую Со щемящею болью. В 2008 году Семен Дуров приезжал на малую родину, посетил свою любимую деревню, побывал на могиле матери, посетил друга юности Николая Стефановича Лесунова, который создал школьный музей. Семен Фомич встречался с учениками и педагогами Готовской средней школы.

На память подарил свои книги, а также прочитал стихотворение, посвященное другу детства Лесунову Н.С. Вот отрывок из него:

Другу юности далекой, Послевоенных трудных лет Я адресую эти строки – Прими мой искренний привет! Отцов с тобою мы не знали – Их отняла у нас война. На материнские печали Мы нагляделися сполна…

С.Ф.Дуров, 2008 г. В 2014 году Семен Фомич Дуров умер на 76 году жизни. Похоронен в г. Сочи.

Учитель – звучит гордо! Россия славится учительскими династиями, не стал исключением и Красненский район. Об одной такой династии наш рассказ. Педагогическая династия Сидоренко.

Особая нагрузка выпала на 20-30-е годы, когда Советская власть бросила клич «Образование в массы». Как, оказалось, научить взрослых письму и простейшему счёту намного сложнее, чем детей. Она была самым уважаемым человеком на селе. В дни оккупации села фашистскими захватчиками односельчане помогали ей продуктами и не выдали ее оккупантам, хотя на учительницу был донос. Второе поколение педагогической династии Сидоренко (в девичестве Попова) Валентина Ивановна, 1910 года рождения, дочь Анны Ивановны Поповой, продолжила педагогическую династию.

Пошла по стопам матери. Про таких детей говорят: «выросла в школе». С самого раннего детства она находилась рядом с мамой, а в старших классах уже помогала проводить уроки у малышей. Решение стать учителем после окончания школы было не случайным. Она активно занималась самообразованием. В 30-е годы окончила Острогожское педагогическое училище и начала работать в Ураковской трехклассной начальной школе. Здесь и познакомилась со своим будущим мужем Степаном Климентьевичем Сидоренко. Валентина вместе с детьми вернулась в родное село. В трудные и голодные военные и послевоенные годы семья сумела выжить благодаря корове-кормилице. А сохранить душевную теплоту помогали книги. «Мама читала нам всё, что было под рукой, - рассказывает Леонид Степанович, и нам казалось, что за чтением голод чувствуется меньше». Любовь к книгам осталась на всю жизнь. «Мне больше всего нравились приключенческие и исторические книги. – говорит Вячеслав Степанович, - может поэтому я и связал свою жизнь с историей". Книги помогли детям успешно закончить школу и продолжить образование дальше. В дальнейшем все ее четверо детей избрали профессию учителя.

В родном селе преподавал немецкий язык, затем около 12 лет совмещал преподавательскую деятельность с работой заведующего учебно-воспитательной части школы, 20 лет был директором Ураковской восьмилетней школы. Вячеслав Степанович Сидоренко и Владимир Степанович Сидоренко закончили Курский пединститут и стали историками. Большая часть их трудовой деятельности прошла в Ураковской восьмилетней школе. Манера рассказывать В.С. Сидоренко зажигала в учениках огонёк интереса к истории. В результате шестеро из них поступили на исторические факультеты. В.С. Сидоренко работал в школе учителем географии. Людмила Степановна Сидоренко получила в Острогожском педучилище специальность учителя начальных классов и трудилась в родной школе. Четвертое поколение педагогической династии

(Степан Леонидович на уроке, 2000-е г.)

«Книги для меня, - говорит С.Л.Сидоренко, – и работа, и духовная потребность, и самый лучший друг. С самого малого возраста мои родители и бабушка знакомили меня с классикой". Ольга Вячеславовна Сидоренко, дочь Вячеслава Степановича работает в средней школе № 2 г. Алексеевки. Пятое поколение педагогической династии А.Искренок, сотрудник Красненского районного краеведческого музея История одного музейного предмета. Свистулька. В фонды Красненского краеведческого музея поступил необычный предмет – старинная глиняная свистулька. Она изготовлена вручную, из коричневой глины, в форме птички. Передана в музей Вержей Е.И., художественным руководителем Горкинского Дома культуры, а найдена местными детишками в песке. Пролежав не одно десятилетие, свистулька хорошо сохранилась. Кажется, простая детская игрушка, но этот предмет несет в себе интересную историю. Согласно энциклопедии: свистулька – это русская традиционная сосудообразная флейта со свистковым устройством, имеющая небольшое количество пальцевых отверстий, либо вовсе без них. Изготавливается из керамики или необожжённой глины в виде различных животных (птицы, лошади, рыбы) или человека. Какую же тайну несет в себе этот незамысловатый предмет? Предположительно свистульки появились на Руси около Х в. и представляли собой скульптурное изображение какого-либо зооморфного, а возможно, и мифологического персонажа. Ученые предполагают, что в древности звучащие глиняные изделия служили средством общения с духами и являлись предметами культов, участвуя в религиозных ритуалах. В языческие времена глиняная игрушка была магическим инструментом, с помощью которого можно было вызвать ветер, дождь, отпугнуть нечистую силу. Возможно, свистульки выполняли и обережную функцию – своим шумом и свистом они отгоняли от ребенка злых духов. Однако, как сейчас бы сказали медики: свистулька помогает тренировке легких и артикуляционному аппарату ребенка. Но все же, свистулька являлась детской забавой, на что указывает их повсеместная распространенность и устойчивое бытование. Производством свистулек занимались мастера гончарного ремесла. Любой горшечник мог сделать глиняный свисток, даже если производство глиняной игрушки не было обыкновением в данной местности. Веселый, звонкий свист и музыкальные трели глиняных птиц всегда раздавались на всех ярмарках – сразу было понятно, куда идти за новой крынкой или макитрой. Свистулька привлекала к гончару покупателей. Постепенно изготовление глиняной игрушки развивалось, к нему привлекались жены и дети мастеров. Секрет чистого и насыщенного звука зависел от ряда причин и, прежде всего, от правильного расположения воздуходувного канала в мундштуке и находившегося под ним отверстия для выхода части воздуха. В настоящее время свистулька является сувениром, неся в себе частичку истории нашего народа, этнографии. В музее уже собрана небольшая, но яркая коллекция свистулек из дерева и керамики. Приглашаем посетить Красненский краеведческий музей и ознакомиться с музейными коллекциями по археологии, этнографии и быту нашего Красненского края.

Научный сотрудник по фондовой работе Н.Шишкина

Человек слова и дела 22 сентября 1951 года в х. Красная Левада Красненского района Белгородской области родился Василий Иванович Овчинников - начальник КИЦ, заместитель начальника филиала «Байконур» публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва», полковник в отставке - почётный гражданин г. Байконур.

С 1977 г. по 1998 г. Василий Иванович проходил военную службу на космодроме Байконур в должностях от инженера отделения до начальника испытательного отдела по подготовке космических аппаратов по пилотируемой программе, долговременных орбитальных станций. С 1998 до 2001 гг. работал начальником отдела испытаний технических комплексов и заправочных систем «ЦЭНКИ» при РКА, начальником отдела испытаний, подготовки и запусков КА ФГУП ФКЦ «Байконур». В настоящее время Овчинников Василий Иванович работает в РКК «Энергия» с января 2002 года. За время работы прошёл трудовой путь от ведущего инженера-технолога до начальника космического испытательного центра, заместителя начальника филиала «Байконур». За период службы и работы принимал активное участие в подготовке космических аппаратов «Союз», «Прогресс». ДОС, модулей станции МИР и МКС, а также разгонных блоков различных модификации как на технических комплексах, так и на стартовых. Кроме этого руководил работами по подготовке наземного испытательного оборудования (НИО) к работам, продлению назначенных показателей, модернизации. Зарекомендовал себя как грамотный, способный специалист. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2020 г. Овчинникову В.И. присвоено звание «Почетный гражданин г. Байконур». Но это всё сухие факты цифр и дат, а каким oн является руководителем, коллегой и человеком, рассказывают его соратники. Начальник отдела электрических испытаний Игорь Анатольевич Щербань: «В наше время трудно быть хорошим руководителем, но Василию Ивановичу это удается благодаря сочетанию профессионализма, чуткого руководства и большого опыта. Несмотря на высокую должность и большой объём работ он всегда остаётся мудрым руководителем, надёжным коллегой и понимающим человеком, способным уделить время каждому работнику Космического испытательного центра. Хочу выразить признательность Василию Ивановичу за его помощь, поддержку, оптимизм и нужные слова в сложных ситуациях. Хочу пожелать крепкого здоровья, удачи, профессиональных успехов, широких возможностей и успешных стартов, реализации планов и настоящих побед». Ведущий инженер-испытатель отдела электрических испытаний Андрей Борисович Лохмачев: «Я знаю Василия Ивановича свыше 25-ти лет. Существует «Авторитет должности», а к Василию Ивановичу в полной мере применимо понятие «Авторитет личности». Он немало лет находится на очень сложных участках руководства процессом подготовки космических кораблей, но сумел сохранить в себе такие человеческие качества, как отзывчивость, готовность выслушать подчинённого, помочь человеку. Василий Иванович очень выдержанный руководитель, но в критические моменты он всегда готов проявить решительность и способность принять верные и грамотные решения». Начальник отдела пневмовакуумных испытаний Владимир Петрович Шевченко: «С Василием Ивановичем Овчинниковым я познакомился, когда работал начальником сектора испытаний и заправки двигательных установок космических аппаратов. Василий Иванович тогда был контролёром по испытаниям от федерального космического центра. Для нас, испытателей, он был не просто контролёром, требующим строгого соблюдения требований эксплуатационной документации при проведении работ, но и мудрым наставником, умеющим грамотно разъяснить суть проводимых проверок и их важность. Он сразу сумел расположить рабочий коллектив к себе своей доброжелательностью, умением найти общий язык с каждым сотрудником». В июле 2021 г. Василий Иванович Овчинников вместе с родственниками посетил районный краеведческий музей. Гости ознакомились с экспозицией музея, тематической выставкой «Семья: вчера, сегодня, завтра» и оставили приятную запись в Книге отзывов музея. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Научный сотрудник по экспозиционно-выставочной работе А. Искренок

«Партизанское движение и жизнь гражданского населения на оккупированной территории Уколовкого района» (Областные краеведческие чтения по теме: «Равнение на Победу», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) В 2020 г. вся наша странаотмечает славную дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта Победа ковалась совместными усилиями фронта и тыла, действиями чекистов и партизан, выполнявших специальные задания за фронтовой полосой, в том числе и на территории Уколовского района Воронежской области (ныне Красненского района Белгородской области). В связи с тем, что фронт приближался к Воронежу, в октябре 1941 г. был образован Воронежский городской Комитет обороны. На первом своем заседании он принял обращение к жителям города и области, где говорилось о ведении беспощадной борьбы со шпионами, диверсантами, провокаторами и оказывать полное содействие органам власти» [6]. На основании этой директивы на территории области было создано 158 партизанских отрядов. В Уколовском районе также подбирались патриоты для разведывательной и диверсионной работы в тылу врага. В качестве кандидатов для работы в тылу противника были отобраны: народный судья района Касьян Сивцов, помощник прокурора района Максим Сивцов, работники райкома партии Пашков и Штоколов, сотрудники НКВД Гетманов и Крюков. Руководителем группы был утвержден Д.И.Ильин. Из числа партийных, советских и комсомольских активистов был создан истребительный батальон, командиром которого был назначен начальник отделения НКВД Уколовского района Л.И. Андреев. Бойцы батальона еще до прихода фашистов участвовали в дежурствах на дорогах, проверке близлежащих лесов, где задерживали и доставляли в отделение НКВД подозрительных лиц, в том числе шпионов и диверсантов. Между тем обстановка становилась крайне напряженной. Вражеская авиация 3 и 4 июля 1942 г. бомбила территорию Уколовского района, 5 июля началась оккупация, продолжавшаяся 6 месяцев. В это же время в Уколовский район была направлена разведывательная группа, состоявшая из четырех человек: трех разведчиков и одной радистки. Сразу же члены группы приступили к выполнению задания: сбор и передача важных для командования 40-й армии разведывательных данных. Чтобы не попасть в поле зрения немцев и их пособников, группа незаметно распределилась по всему району [6]. Командир группы Д.И. Ильин, будучи фельдшером по специальности, сравнительно легко и безбоязненно устроился в немецкий госпиталь в с. Красное, где лечил не только немцев, но и жителей села. В ходе непринужденной беседы «больные» сообщали Ильину ценные военные сведения об оккупантах, их поведении и настроении. Радистка Елизавета Кондратьева поселилась под видом дальней родственницы у одинокой старушки, откуда и передавала собранные данные в штаб 40-й армии. Разведчики А.Дегтярев и М.Глотов обосновались на дальних хуторах района и оттуда разными способами передавали Д.И.Ильину добытые ими сведения. В них были данные о численности и вооружении вражеских гарнизонов, местонахождении складов боеприпасов и горючего, а также указывались места расположения мастерских по ремонту немецких танков. Впоследствии разведчики узнали, что в лесах Уколовского и соседнего Острогожского районов действовала группа немецких пособников, которые входили в доверие к партизанам, а затем выдавали их гитлеровцам. Руководил этой группой бывший командир Красной Армии М. Ревицкий, который называл себя «капитаном Михаилом». Банда предателей под его руководством расстреляли народного судью Уколовского района К. Сивцова, выдали фашистам председателя колхоза Ушакова, работников НКВД Гетманова и Крюкова, работников райкома партии Пашкова и Штоколова [6]. М. Ревицкий напал на след радистки Е. Кондратьевой, но она, проявив осторожность, скрылась, сломав и спрятав рацию. Только в сентябре 1947 г. советские чекисты смогли снова встать на след карателя М. Ревицкого и найти его. В этом им оказали неоценимую помощь бывшие члены разведывательной группы, действовавшей на территории Уколовского района. Среди них командир группы Д.И.Ильин, разведчики М.Глотов и А.Дегтярев. Советским судом предателю было вынесено суровое, но справедливое наказание [6]. В с. Готовьё для разведывательной и диверсионной работы в тылу врага был выбран местный житель Т.О. Чехонадских. На второй день после оккупации села, 6 июля 1942 г., немцы согнали на центральную площадь все взрослое население. На этом сходе выбирали старосту. Никто не хотел прислуживать фашистам. Тогда из толпы вышел Тихон Осипович и сам напросился в старосты. Многие жители не могли понять мотивы его поступка. Лишь некоторые догадывались, что неспроста он стал старостой [5]. Односельчане впоследствии часто вспоминали добрым словом старосту Тихона, например, жительница села П. П. Ходыкина вспоминает эпизод периода оккупации села: «Нас, женщин и подростков погнали мадьяры обмолачивать цепами снопы пшеницы. Руководил работами староста дядя Тихон. Когда мы сели передохнуть и перекусить, то увидели, как из кустов опушки леса за нами наблюдали наши солдаты-окруженцы. Они были голодны и знаками просили что-либо поесть. Мы, молодые девчата, собрали свои узелки с продуктами и кинулись к лесу. Но нас остановил дядя Тихон, подозвал к себе и тихо сказал: «Если хотите покормить наших солдат, то не бегите гурьбой к лесу, а соберите продукты в один узелок и пусть Пелагея одна отнесет и положит его под куст, но так, чтобы солдаты-мадьяры, охранявшие скирды, ничего не заметили». Девчата сложили в мой платок оставшиеся после обеда продукты, и я сделала так, как велел дядя Тихон. Потом мы, девчата, таким способом несколько дней подряд подкармливали наших солдат, Дядя Тихон делал вид, что ничего не замечает, а, подойдя ко мне, сказал: «Молодчина!». Тихон Осипович верил в то, что фашисты не догадаются, кто и как на селе помогает партизанам. Но нашелся среди селян предатель, который выдал его мадьярскому офицеру. Тихону запретили выходить из избы. Вся их семья в страхе ожидала неминуемого. Вскоре на рассвете его расстреляли [5]. Усилиями сотрудников районного краеведческого музея собраны и записаны воспоминания старейших жителей с. Готовьё, очевидцев тех страшных событий, по которым и была восстановлена подлинная картина гибели бесстрашного земляка. Члены патриотического клуба «Поиск» Лесноуколовской школы провели раскопки на месте расстрела Т.О. Чехонадских и 22 июня 2009 г. состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения его останков на местное кладбище. В день наступления немецкой армии на сёла Уколовского района 5 июля 1942 г. на х. Яружный Кругловского сельского совета фашисты обнаружили скрывавшихся советских солдат. Но никто из местных жителей не выдавал их. Тогда оккупанты согнали всех мужчин хутора в амбар, отобрали из них 28 человек и дали по ним залп. Было убито 24 человека. Затем фашисты стали грабить и поджигать колхозные хаты. В несколько часов хутор был превращен в пепел и развалины. Из 86 домой уцелело 23. Всего было убито 49 человек, которых впоследствии захоронили в общей братской могиле. В 1980 г. на месте этой трагедии был установлен памятник [11]. В с. Новоуколово оккупанты пришли 8 июля 1942 г. В этот же день на улице разыгралась трагедия. Двое красноармейцев, тяжело раненых в бою, не успели уйти на восток. Одному удалось скрыться на х. Яруга, другой спрятался в одном из домов на печи. Немцы обыскивали все дома улицы, пока не нашли его. Наш солдат топором убил ворвавшегося в хату немца, но при попытке выбежать во двор, был расстрелян оккупантами. Улицу сразу оцепили, началась жестокая расправа над жителями. Фашистские варвары заживо сожгли малолетних брата и сестру Бучневых, а их отца Кузьму Ивановича и мать Федосью Сергеевну вместе с двухлетней Катей расстреляли. В этот день многие новоуколовцы были убиты, сожжены или расстреляны [9]. Страшная трагедия разыгралась на хуторе Красная Левада Сетищенского сельского совета в ночь на 8 июля 1942 г., когда несколько отступавших наших солдат пришли в хутор за продуктами и перевязать раны. Хуторяне решили спрятать солдат, переодели их в домашнюю одежду, а раненого капитана спрятали в саду [1]. На рассвете фашисты начали делать облаву. Они подняли полуголых мальчишек, стариков, все население хутора и согнали в амбар. Среди них было много наших переодетых воинов, но никто из хуторян не выдал их немцам. На другом конце хутора фашист заметил спрятанного раннего офицера. Прозвучал выстрел, наш капитан опередил врага. Всполошившиеся каратели начали беспорядочную стрельбу. Всех мужчин положили лицом вниз по кругу на колхозном току и начали «сортировать»: подростков и стариков в одну сторону, более молодых коротко стриженых в другую. Подозрительных вывели в сад и расстреляли. Впоследствии уцелевшие жители хутора собрали всех погибших (их было 37 человек – 14 жителей и 23 солдата) и похоронили в братской могиле [1]. В 1965 г. был установлен деревянный памятник, а в 1970 г. к 25-летию Великой Победы на месте этой трагедии был установлен металлический памятник, а в 2009 г. установлен гранитный памятник. Удивительный случай произошел на Красной Леваде в 2009 г. В крайний дом с. Сетище постучался пожилой немец. Переводчик объяснил хозяевам, что он приехал на могилу расстрелянных хуторян и попросил проводить к месту захоронения. У памятника старик зажег свечи, положил венок и долго плакал, говоря что-то на немецком языке. Оказалось, что гость из Германии был участником расстрела мирных жителей. Он остался жив, но все эти годы давнее событие не давало ему покоя. По ночам снились кошмары и убитые им люди. На закате своей жизни немец решил съездить на место трагедии и покаяться на могиле своих жертв [10]. О преступления фашистов и их пособников против мирных жителей Уколовского района Воронежской области описано в Акте от 19.03.1943 г., который находится в Государственном архиве Воронежской области. Там говорится о том, что 21 июля мадьярами в лесу близь с. Польниково были найдены два убитых венгерских солдата. Этого было достаточно, чтобы начать кровавый террор среди местных жителей. По дороге к селу были схвачены и арестованы Пашков Василий Кондратьевич 54-х лет, Польников Пахом Платонович 52-х лет, Пашков Григорий Кудинович 18-ти лет, которые ездили за сеном. Без всяких допросов и разбора, недалеко от села у дороги их повесили [2] [3]. Затем мадьярские солдаты согнали всех жителей села к месту казни. Поставив всех мужчин и подростков на колени, отобрали большую группу, раздели догола и сожгли одежду, заставили каждого рыть себе могилу, всё это сопровождалось издевательствами и страшными побоями. Все эти злодеяния 21 июля 1942 г. были запечатлены на фотоплёнку, вызванного из Алексеевки специально для этого венгерского фотокора Тамаша Конака [7]. За время шестимесячной оккупации венгерские солдаты (местные жители называли их «мадьярами») грабили местное население, кроме этого, были обязательные нормы сдачи продуктов питания для немецкой армии, а тех, кто сопротивлялся, казнили. В огромных количествах захватчики отсылали в Германию и Венгрию посылки с награбленным добром [8]. На оккупированной территории немцы расклеивали приказы, нарушение которых каралось высшей мерой наказания. На работу в Германию было угнано 30 человек, разграблено и разрушено 36 школ, 13 клубов, 223 животноводческие фермы, сожжено свыше 100 крестьянских домов [4]. С первых дней оккупации с затаённой надеждой жители Уколовского района ждали прихода солдат-освободителей. И только в период с 14 по 18 января 1943 г. в ходе Острогожско-Россошанской операции бойцы 305-й стрелковой дивизии освободили сёла района. Красная Армия гнала ненавистного врага на запад. Список использованной литературы 1. Газетной строкой: Книга очерков. – Белгород: «Везелица», 2000. – 142 с. 2. Государственный архив Воронежской области (КУВО «ГАВО»). 3. Государственный архив Воронежской области (КУВО «ГАВО»). «Преступления фашистов и их пособников против мирных жителей Уколовского района Воронежской области.» Акт от 16 . 03. 1943 года. [электронный ресурс]. – URL: https://proza.ru/2012/01/15/892 (дата обращения: 28.05.2020). 4. Лахин А.Я. Герои огненных времён. – Белгород: Константа, 2007. – 64 с. 5. Напросился быть старостой // Заря. – 2013. – 17 января. 6. Незримые поединки: Рассказы о воронежских чекистах / Под ред. А.И. Борисенко. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1985 г. – 303 с. 7. Польниково – военный альбом: Фотографии Второй мировой и Великой Отечественной войны (1939-1945) [электронный ресурс]. – URL: http://waralbum.ru/?s=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&x=0&y=0 (дата обращения: 28.05.2020). 8. Разиньков А.Н. Прошлое родной стороны: Из истории Красненского района. – Красное, 1998. – 120 с. 9. Разиньков А. Уколовцы. – Белгород: Везелица, 1999. – 128 с. 10. Расстрелянный хутор. Голос Белогорья. [электронный ресурс]. – URL: http://www.golosbel.ru/rasstrelyannyi-khutor (дата обращения: 28.05.2020). 11. Шеншин Д.Ф. Что было, то было: Документальная повесть. – Воронеж, 2007. – 289 с. Материал подготовила: А. Искренок, научный сотрудник музея по экспозиционно-выставочной работе

Земледелие в Красненском крае Земледелие появилось в глубокой древности, задолго до появления письменности. Оно началось с тех пор, когда люди перешли от охоты и сбора диких плодов на выращивание растений и производство из них продуктов питания, а также на размножение полезных видов растений. Первые упоминания в летописях о земледелии на Руси относятся к 946 г. нашей эры. Земля на Руси всегда была черноземной, плодородной. Со временем древнерусские земледельцы пришли к системе трехпольного севооборота: одно поле засеяно озимыми культурами, второе – яровыми, третье – «отдыхает», стоит под паром. Потом культуры на полях меняются. Еще древние люди заметили, что когда на земле каждый год выращивается новая культура, то почва не истощается, а дает хорошие урожаи. Древние славяне поклонялись Матери - Сырой-Земле – это чистое и святое божество, которое представлялось живым существом, подобным человеку: зеленая пышная растительность - травы, цветы, кустарники – это волосы; кости - это каменные скалы («скала», «скелет» - созвучно); корни деревьев - это жилы, а кровью земли были подземные воды. Земледельцы праздновали именины Земли 10 мая по старому стилю (23 мая по новому стилю). Об истории развития земледелия Красненского района (тогда Коротоякского уезда) мы можем узнать из письменного источника XIX в. - книге Г. Германова «Записки Императорского Русского Географического Общества» 1857 г. В ней предоставлена информация об истории нашего края - заселении территорий с конца XVI в. до начала XIX в., статистические данные о развитии ремесел и земледелия: посевные площади, численность сельскохозяйственного инвентаря, численность хозяйств, населения. Крестьяне Коротоякского уезда использовали трехпольную систему земледелия. Основной посевной культурой являлась рожь, меньше пшеница. Мало и редко сеяли озимую пшеницу. Весной сеяли большие площади проса. Небольшие участки земли отводились под овес, гречиху, подсолнечник, свеклу, горох, чечевицу, кукурузу, лен, коноплю. Выделялись участки земли под огородничество, где сажали картофель, капусту, огурцы, репу, помидоры, бахчу, редко – морковь, лук, чеснок, иногда табак. Согласно, данным книги Г.Германова: в Красненской волости - осенью было засеяно 1716,55 десятин ржи и 138,11 десятин пшеницы, весной – 3,02 десятины пшеницы, 1299,32 десятин проса, 698,54 десятин гречихи, 115,18 десятин картофеля, 16,3 десятин чечевицы; в Новоуколовской волости - 3326,13 десятин озимой ржи и 283 десятины озимой пшеницы, 5,1 десятин яровой пшеницы и ржи, овса - 869,96 , проса – 1981,25, гречихи - 835,8, подсолнечника - 735,33. Для обработки земли крестьяне использовали различные орудия труда: простые сохи, косули (сохи с отрезами, переход к плугу, который не только роет землю бороздой, а подымает отрезанный пласт и переворачивает его), плуги однолемешные, двухлемешные, сабаны (разновидности плуга с низким прикреплением тяговой силы, использовались для подъема залежи), бороны - железные, деревянные с железными зубьями, деревянные; культиваторы, катки; сеялки - рядовые, разбросные, специальные; уборочные машины: жнейки (жатвенные машины для скашивания сельскохозяйственных культур, транспортировки скошенной массы и укладки её на поле.) - самосброски и лобогрейки, сноповязалки, сенокосилки. Сельскохозяйственный инвентарь селяне хранили во дворе, так же, как и полученный урожай. Местный краевед А.Н. Разиньков писал: «Хлеб не успевали обмолачивать летом, поэтому складывали в клуню, чтобы подсушивался, а зимой молотили. Под навесом хранились сохи, бороны (плугов в 80-х годах XIX века в крестьянских хозяйствах нашего края не было), рядом – повозки, телеги, сани, встречались и водовозки. Дальше стоял инвентарь для косьбы, молотьбы: косы, серпы, вилы, грабли, цепи, метлы». Крестьяне нашего края выращивали хорошие урожаи зерновых культур, участвовали в ярмарках и сельскохозяйственных выставках. А.Н. Разиньков писал: «Кругловские мужики рачительно относились к земле. Да и земля в крестьянском обществе была отменная. Из 2832 десятин 2048 – были первосортными. Заботились крестьяне села и об агротехнике – треть земли находилась под парами. Урожаи собирали высокие. По документам 1900 года, овес дал по 75 пудов, гречиха – по 70 пудов с десятины. Кругловцы, имея одинаковое количество земли с лесноуколовцами, выручали от продажи хлеба в два раза больше. За 1887 год крестьяне Круглого не имели недоимок.» «Участвовали крестьяне наших мест даже в губернских выставках, например, 8 сентября 1894 года в Воронеже открылась сельскохозяйственная выставка, где жители наших мест - крестьяне Новоуколовской волости продавали ячмень и французскую чечевицу». На ярмарках продавалась часть полученного урожая, часть урожая оставляли на семена и пропитание семьи. Полученные денежные средства тратились на оплату податей и покупку товара, который сами не производили. «За год семья крестьянина наших мест должна была в среднем платить 21 рубль всяких податей. Средняя же выручка от продажи сельскохозяйственной продукции составляла 80 рублей в год. На покупку одежды, обуви, мануфактуры, леса, дров тратилось в семье 69 рублей. А надо было еще покупать рабочий скот, который стоил недешево: лошадь оценивалась в 170, а пара волов – в 70 рублей. Недешево стоила и корова – 32 рубля». Крестьянам нужно было приобретать и сельскохозяйственный инвентарь. А. Разиньков пишет: «В самом конце XIX века в села нашего края стали завозить ручные, конные орудия труда, другой инвентарь. В 1896 году крестьяне Новоуколовской волости купили 215, Росховецкой – 120 кос, Красненской – 135, Готовской – 115 кос. Плугов приобретали крайне мало – за год куплен всего один плуг крестьянским хозяйством села Красноге. Зато в большом количестве покупались серпы, молотки, наковальни для кос, грабли, железные вилы, тяпки, соломорезки». Как писал еще один местный краевед Д.Ф. Шеншин: «В 1859 году в с. Красное в собственности крестьян было 564 сохи, 645 телег, и саней, две конные молотилки. В хозяйствах села было 629 рабочих и 148 нерабочих лошадей, 378 голов гулевого скота (нерабочего, находящегося на пастбище)». «Перед началом первой мировой войны быстрыми темпами в селах, слободах, деревнях нашего края строились заводы, амбары для хранения зерна, мельницы: ветряные, паровые, водяные; маслобойки и рушки; открывались мелочные, мануфактурные, пивные и рейнсковые лавки. К примеру, в 1913 году в Красненской волости действовало 80 ветряных, одна паровая мельницы, 5 крупорушек, 10 мануфактурных и 11 мелочных лавок, пивная, 2 чайных, маслобойка; в Новоуколовской волости – 86 ветряных, 1 водяная, 2 паровых мельницы, 7 просорушек, 2 крупорушки, 3 мануфактурных и 27 мелочных лавок, 2 чайные, рейнсковой погреб (лавка, торгующая виноградными винами), маслобойка, 2 амбара для ссыпки зерна; в Расховецкой волости - 109 ветряных, паровая и конная мельницы, 2 просорушки, 21 мелочная лавка, 3 кирпичных завода; в Готовской волости – 75 ветряных и 3 конных мельницы, конная рушка, 14 мелочных лавок, маслобойка, 3 кирпичных завода. Кроме земель для пашни, выпаса скота, земель под пар, выделялись земли под огородничество и садоводство. Было распространено и пчеловодство. Так в конце 80-х годов XIX века в селе Камызино Готовской волости было 153 двора, проживало 1234 человека… Рушку и конную мельницу имел в 1910 году Ряполов Даниил Иванович. На 153 двора приходилось 110 садов, имелось 27 пасек с 375 ульями. В хозяйствах камызинских крестьян было 276 лошадей, 283 вола, 477 свиней…». Уже позже в 1917 году в стране все изменилось. Преобразования коснулись всех сфер деятельности человека, в том числе и сельского хозяйства. Как писал уроженец с. Лесное Уколово В.И. Федосов: «Патриархальные или натуральные хозяйства, какие велись почти в каждом подворье, были в разной степени интенсивности. В революционный 1917 год по России торговля падала местами до полного исчезновения». Из выращенного для пропитания все перерабатывалось на месте: зерно мололи в 13-ти ветряных мельницах, построенных на возвышенностях вокруг села. Просо и гречиху обрушивали на четырех крупорушках, приводящихся в движение тяжестью лошади, шагающей по дорожке большого, наклонно расположенного круга. Сеяли по пашне руками, рыхлили тяпками, косили косами, резали серпами, молотили цепами, веяли лопатой. При всем многообразии крестьянских дел приходилось рассчитывать только на силы человека, лошади и ветра. Подготовила научный сотрудник музея Н.И. Шишкина

Вожаки сельской бедноты. (к 100-летию революции) «… Гвоздья бы делать из этих людей, Не было б в мире крепче гвоздей…» (В.В.Маяковский) … После заключения 3 марта 1918 года Брестского мира, в родное село Готовье стали возвращаться фронтовики. Среди них был ничем особенным не примечательный мужчина средних лет и среднего рост Гавриил Чехонадских. И все же мужики заметили в нем то, что выделяло его среды остальных солдат - земляков: стройная выправка унтер-офицера, Георгиевский крест на груди, но главное – его глаза, излучающие одновременно свет доброты и решимости. И в самом деле, это был особенный человек.

Гавриил Прокофьевич Чехонадских служил в царской армии с 1915 года, проявил себя дисциплинированным солдатом. Когда началась первая мировая война, он храбро воевал на разных фронтах. За смелость и солдатскую находчивость был награжден Георгиевским крестом и возведен в унтер-офицеры. Находясь в окопах на фронте, он познакомился с большевистскими идеями, был пленен ими и вскоре вступил в ряды РСДРП, был избран в совет солдатских депутатов. Вместе со своими соратниками по партии Гавриил Чехонадских распространял среди солдат окопную правду о войне, принимал активное участие в установлении советской власти на фронте, а затем громил контрреволюционные силы в Москве. Весной 1918 года Чехонадских Г.П. демобилизовался и возвратился в родное село. Радушно встретила фронтовика его семья: жена Вера Родионовна Чехонадских и две дочки Евдокия и Агрипина. А как же иначе: ведь вернулся их защитник и кормилец. На малой родине еще ярче проявилась кипучая энергия и талант большевика - организатора. Он сплотил вокруг себя бывших фронтовиков, крестьян – бедняков своего села и повел их на установление новой, советской власти. Именно в это время он организовал и возглавил первую партийную ячейку на селе. И хотя партячейка была малочисленной (один коммунист и два сочувствующих), тем не менее, она стала боевым революционным центром крестьян-бедняков. Пламенные речи большевика Гавриила Чехонадских доходили до сердец основной массы сельской бедноты. Это по его призыву 27 октября 1918 года общее собрание крестьян села Готовья приняло решение «…твердо и неуклонно защищать власть Советов, власть трудящихся Российской Федеративной республики и не допускать к власти буржуазных соглашателей в лице меньшевиков и эсеров». То время было тревожным и грозным. Чувствуя приближение белой армии к нашим местам, дезертиры и кулаки повсюду поднимали восстания, устраивали мятежи. В конце 1918 года такое восстание вспыхнуло сначала в селе Красном, затем перекинулось в Камызино и Сетище. Чуть позже вся территория нынешнего Красненского района стало местом ожесточенных схваток молодой Красной Армии с деникинскими бандами. Для борьбы с этими бандами из числа наиболее сознательных крестьян Гавриил Чехонадских создал отряд добровольцев, которые влились в Первую конную армию Буденного. Среди них готовчане Субочев Федот Григорьевич (впоследствии стал командиром отряда красноармейцев), Чехонадских Гавриил Прокофьевич, Татаринцев Федор Митрофанович, Маснев Пантелеймон Игнатьевич, Дрожжин Ефим Васильевич, а также из села Дуровки Куликов Прокоп Стефанович и Бугаков Илья Николаевич. Они героически отстаивали Советскую власть. Немногие из них живыми вернулись в родное село. Среди них израненный, с подорванным здоровьем, но уже большевиком и с орденом Боевого Красного Знамени на груди Пантелеймон Маснев, без руки - молодой комсомолец Ефим Дрожжин, здоровым и еще более убежденным в правоте своего дела Гавриил Чехонадских. Сразу же по возвращению домой, Гавриил вновь возглавил партийную ячейку родного села и повел решительную и беспощадную борьбу с антисоветскими элементами. В 1921 году в селе Трясоруково Коротоякского уезда (территория современного Красненского района тогда входила в состав Коротоякского уезда) вспыхнул антисоветский мятеж, в который были втянуты и крестьяне. На его подавление уездным комитетом партии в числе других большевиков был направлен и Гавриил Чехонадских. Надо было не оружием, а партийным словом разъяснить обманутым крестьянам всю пагубность их выступления. Сделать это мог только убежденный в правоте большевистского дела человек. Таким и был Гавриил Чехонадских. Но, когда он стал убеждать крестьян, его безоружного окружила толпа кулаков и подкулачников, набросившись на стойкого коммуниста, она буквально растерзала его. Так погиб первый коммунист, секретарь партийной ячейки села Готовья. Шли годы, идеи, за которые погиб Г.П. Чехонадских, неуклонно претворялись в жизнь. В 30-е годы на селе возникли коллективные хозяйства, а на полях - первые тракторы. Коллективный труд на полях колхоза стал делом чести, доблести и геройства. Выросли и 2 дочери пламенного большевика - Евдокия и Агрипина. Они в числе первых вступили в образовавшийся колхоз «13-й Октябрь» и добросовестно трудились на его полях. Младшая - Агрипина Гавриловна Чехонадских, воплощая мечты своего отца, трудилась особенно ударно, ежедневно перевыполняла установленные нормы выработки по вязанию снопов колосовых. Она стала первой на селе женщиной – стахановкой и в качестве делегата участвовала в работе 3- го съезда стахановцев – ударников сельскохозяйственного труда. После гибели Чехонадских Г.П. партячейку возглавил Пантелеймон Игнатьевич Маснев. Он не отличался крепким здоровьем, но был силен духом. Сражаясь с белогвардейцами в армии Буденного, был награжден орденом Боевого Красного Знамени, несколько раз был ранен, потерял руку. Вернувшись домой, он часто прихварывал, раны не давали ему возможности вставать с постели. Но Тилимка (так ласково называли сельчане Пантелеймона Маснева) ни на минуту не оставался в бездействии. Как секретарь партячейки он возглавил крестьянскую бедноту в борьбе за светлую жизнь. Если бедняки любили своего вожака, то кулаки-бандиты, рыскавшие в местных лесах, люто ненавидели его. Четырежды они хватали его вместе с женой и увозили в лес, издевались над ними, привязывали к дереву, говоря при этом: «Пули на них жалко». Лишь по чистой случайности каждый раз Тилимка оставался живым. Когда же силы окончательно покинули его, и Пантелеймон понял, что стал обузой для родных и партии, он позвал к себе своего верного друга по партии, вручил ему пакет и попросил срочно доставить в райком партии. Не зная, что написано в пакете, гонец изо всех сил торопился в район, чтобы выполнить просьбу своего вожака, оказавшуюся последним поручением. В пакете было письмо, в котором Пантелеймон Маснев просил партию и односельчан простить ему то, что он своими руками приблизил свой неизбежный конец, просил не считать это проявлением слабости. Хоронили Тилимку в 1928 году на центральной площади села при огромном стечении народа. Здесь же и зачитали оставленное им завещание, в котором он призывал своих односельчан крепить Советскую власть, идти за коммунистами к светлой, счастливой жизни. У пролетарского писателя Максима Горького в «Песне о соколе» есть проникновенные слова: «Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых – вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью… Но будет время – и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света! Пускай ты умер! …Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!». Эти строки в полной мере можно отнести к таким славным землякам, как Гавриил Чехонадских и Пантелеймон Маснев. На их жизненном подвиге были воспитаны сотни наших земляков, проявивших геройство и отвагу годы Великой Отечественной войны, среди которых и прославленный летчик, Герой Советского Союза Алексей Никанорович Маснев. Н. Лесунов, краевед Растительный мир Красненского района Природа подарила жителям Красненского района большое сокровище – лес. Лесные насаждения – достопримечательность района. В древности лес был неотъемлемой частью жизни местных жителей. Леса нашего района являлись объектом промысловой деятельности человека. Крестьяне сёл Полниково, Красное, Готовьё ежегодно сбывали более 1000 возов леса. Женщины и подростки собирали лесные ягоды, дикие яблоки, груши, орехи не только для себя, но и для продажи. Имеются сведения, что красненские крестьяне погашали недоимки в казну орехами. Торговцы-скупщики за копейки собирали орехи по всем сёлам и отвозили их в города на продажу до 1000 пудов в год. В исторических документах неоднократно указывается, что Среднее Придонье было сплошь покрыто лесом. По Дону и его притокам росли нетронутые топором дубовые, ясеневые, вязовые, кленовые, сосновые леса. На реке Ольшанке располагался Шубенский и Готовской лес, на польном Воронеже – Киров бор. В документах 17 в. указаны 34 крупных лесных массива в Воронежской губернии, т.е 42% от всей территории было покрыто лесами и лугами. В допетровское время лесопользование было свободным: лес рубили кто хотел и сколько хотел. Активная рубка леса для строительства кораблей в эпоху Петра 1 значительно уменьшила лесистость региона и к 1725 году составила 22%. Это объяснялось тем, что на строительство одного 60 – пушечного судна требовалось срубить 3700 деревьев. А для 100 – пушечного – 6000 деревьев. За время царствования Петра 1 в Черноземье вырублено 0, 7млн. га ценных лесов. Эта территория по площади больше всех лесов современной Белгородской области. Темпы рубки леса в к. 17 века грозили катастрофой. В связи с этим в 1696 году леса были описаны, объявлены государственной собственностью и взяты под охрану. Вот тогда и появилось название Готовская дача – Казённый лес, т.е. принадлежащий государству, казне. В 1900 году в Коротоякском уезде площадь лесов составила 6,1 %. Из документальной статистики видно, что за 115 лет лесная площадь Коротоякского уезда снизилась с 13 до 6, 1 %. Леса Коротоякского уезда были сформированы в одно лесничество – Коротоякское. К Готовской Казённой лесной даче этого лесничества относились кордоны: Красненский, Польниковский, Тростянский, Беляевский, Камышенский, Рябостовский, Заломенский и Ураковский. В 1905 году эти кордоны были включены в образованное Красненское лесничество. Очень большой урон лесу принесла ВОВ. В наше время благодаря многолетней лесоохраной и лесокультурной деятельности работников лесничества он сохранил свою площадь, увеличив плотность и запас древесины. С 1947 года начались защитные лесонасаждения сосны по сыпучим пескап правобережья Потудани у с. Горки. С тех пор здесь вырос сосновый бор на 1000 га. В 2005 году Красненскому лесничеству исполнилось 100 лет. По фондовым данным Земельного комитета Белгородской области площадь лесных ресурсов Красненского района составляет 9015 га (данные на 2010 г.), это 10,5 % от общей площади района: 247 га занимают многолетние насаждения, 1593 га - древесно-кустарниковая растительность защитного назначения, а 2021 га - древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд. Ещё не успеют отзвенеть ручьи, как зацветают первоцветы леса – чёрная ольха и лещина. На проталинках появляются подснежники и медуница. Зеленеют берёза, дуб, акация, ясень, ива, калина, клён и др. Поляны и опушки леса разгораются разнотравьем, здесь насчитывается до 30 видов лекарственных растений, в том числе и реликтовые: полынь беловойлочная, колокольчики, ветреница дубравная, гвоздика, тюльпан дубравный. Древесно-кустарниковая растительность представлена полезащитными лесными полосами, приовражно-балочными лесными полосами, прочими насаждениями, кустарниками и лесами. Возраст лесных полос от 3 до 30 лет, ширина от 12 метров и больше. Породный состав представлен дубом черешчатым, березой бородавчатой, тополем, ясенем обыкновенным, акацией белой. Имеющиеся в районе лесные насаждения имеют большое значение не только в борьбе с водной и ветровой эрозией, но и с засухой, способствуют оздоровлению экологической обстановки. На берегах ручьёв и болот, которых в районе много, появляются золотистые цветки мать-и-мачехи. В середине лета удивляет своим многообразием разнотравно-ковыльная степь. Естественный травянистый покров сохранился в овражно-балочных системах. Видовой состав травостоя, степень покрытия и его состояние находятся в прямой зависимости от почвенного покрова, экспозиции склонов и характера использования земельных угодий. На берегах балок теневых экспозиций со слаборазвитыми процессами эрозии, в травостое преобладает разнотравно-злаковая растительность -подорожник ланцетный, тысячелистник обыкновенный, полынь австрийская, цикорий, мятлик узколистный, пырей ползучий, овсяница обыкновенная, типчак, костер прямой и другие. На склонах балок южной экспозиции, с выраженным плоскостным смывом, травостой изрежен, более беден по составу и представлен шалфеем степным, икотником, чабрецом, костром кровельным, мятликом луковичным и узколистным и другими. По днищам балок в травостое преобладает бобово-злаковая растительность. В пойме произрастает клевер, костер, овсяница луговая, тимофеевка и другие. На заболоченных участках растет осока, камыш, рогоз и другая болотная растительность. На полях встречается сорная растительность - осот полевой, молочай, сурепка, ярутка полевая, пастушья сумка, лебеда, подсвёкольник и другие. В целях рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологической безопасности, улучшения качества жизни населения, повышения эстетического уровня благоустройства населённых пунктов в районе была принята программа на 2010-2014 годы «Зелёная столица». В ходе выполнения этой программы было высажено большое количество саженцев деревьев и кустарников, обустроены малые архитектурные формы. В рамках областной программы «500 парков Белогороья» выполнены работы по благоустройству парков в шести населённых пунктах: Красное, Круглое, Лесное Уколово, Новоуколово, Сетище, Готовьё. Богатством территории являются луговые степи, представляющие коренной тип травянистой растительности с наиболее красочными аспектами сезонного развития растительного покрова. Здесь насчитывается до 300 видов растений. Причем значительная их часть приходится на разнотравье и поэтому разнотравно-ковыльная степь представляет собой замечательный образец целинной луговой степи. Особую ценность представляет растительность своеобразных луговых степей. В этих условиях основу травостоя составляют осока низкая, ковыль перистый, овсец пустынный, чабрец меловой, оносма низкая, солнцецвет монетолистый и др. Среди них встречаются растения, эндемичные для средней части Среднерусской возвышенности. Это проломник Козо-Полянского, володушка многожилковая и мн. др. Все они родственны горным растениям Монголии, юга Сибири, Южного Урала. Особой охраны требуют такие виды, как кизильник, прострел меловой, пыльцеголовник красный, брандушка разноцветная, ковыли перистый и красивейший, горицвет. В поймах произрастает клевер, костер, овсяница луговая, тимофеевка и другие. На заболоченных участках растет осока и другая болотная растительность. Пейзаж Красненского района невозможно представить без белоснежных бликов останцево – бугристых возвышенностей, сильно изрезанных балками и оврагами. Именно здесь сформировались уникальные экосистемы с редкими, реликтовыми видами растений. Растения представлены на меловых обнажениях в составе кальцефильных сообществ, эти виды занесённы в Красную книгу. Кальцефиты (кальцефилы) – растения, обитающие преимущественно на почвах, богатых соединениями кальция, а также в местах выхода известняков, мергелей, мела и других пород. Животный мир Красненского района Территория Красненского района, несмотря на небольшую протяженность, характеризуется разнообразием условий обитания животных. По фондовым данным охотоведческой инспекции, среди копытных животных наиболее распространены: кабаны, косули, лоси (единичные экземпляры). Большое распространение получили бобры, ондатры, сурки-байбаки. Редкими видами являются: выдра, енот и барсук. В лесных сообществах встречаются куропатки, вальдшнепы, дикие голуби, дрозды, соловьи, дятлы, кукушки и другие. Среди пресмыкающихся наиболее распространены: прыткая ящерица, уж, гадюка. Разнообразен и видовой состав птиц. Наиболее многочисленны птицы, заселяющие древесно-кустарниковые сообщества. В этой группе чаще других встречаются зяблики, пеночки, синицы, дрозды, соловьи, дятлы, кулики, утки, гуси, журавли, певчие птицы, которые рано весной прилетают из теплых краёв. Важно парят в воздухе орлы, ястребы, коршуны. На берегах рек своей жизнью живут многочисленные семейства бобров. Зайцы, лоси, кабаны, лисы, сурки-байбаки обитают в большом количестве на территории Красненского района. Земноводные представлены прудовой лягушкой, серой и зеленой жабами, обыкновенным и гребенчатым тритонами. Весьма разнообразны насекомые, простейшие, круглые и кольчатые черви, клещи. Некоторые животные Красненского района занесены в Красную книгу России. Это: чёрный аист, степной орёл, дрофа, стрепет, кулик - сорока, европейский тювик, филин, средний дятел, хорь-перевязка, шмели 4 –х видов, бабочка апполон, кузнечик. ООПТ Красненского района Особо охраняемые природные территории (ООПТ) можно считать символами Красненского края. В настоящее время на территории Красненского района насчитывается 5 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Экологические службы приводят цифру в 115 га. Красненский район по числу ООПТ всех категорий занимает последнее место наряду с Вейделевским и Краснояружским районами. Доля охраняемых природных территорий от общей площади района составляет 0,14 %. Это в 9,5 раз ниже, чем в среднем по Белгородской области. На территории Красненского района представлены 2 типа ООПТ – заказники и памятники природы. Общее распространение ООПТ по Красненскому району показывает, что в основном охраняемые территории находятся на востоке, юге и юго-западе района. На сегодняшний день в районе имеется 3 заказника и 2 памятника природы, которые имеют статус регионального значения (Постановление правительства белгородской области от 15.08.2016 г № 299-пп «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территориях регионального значения Белгородской области»). Зака́зник - охраняемая природная территория, на которой (в отличие от заповедников) под охраной находится не природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо их отдельные виды, или отдельные историко-мемориальные или геологические объекты). Для обеспечения неприкосновенности охраняемых объектов в заказниках запрещены отдельные виды хозяйственной деятельности, например такие как охота, в то время как другие виды деятельности, не влияющие на охраняемые объекты, могут быть разрешены (сенокос, выпас скота и т. д.). Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. К ним относят: одиночные природные объекты (деревья-долгожители, имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты и др.); участки суши и водного пространства. Степи Красненского района входят в особо охраняемые природные территории Белгородской области. На территории района располагается: ботанические заказники: балка «Хвощеватая» (1995 г.) у с. Хмелевое, урочище «Большой Лог» вблизи с. Свистовка (1991 г.) и участок луговой степи у с. Сетище (1991 г.), а также памятники природы: родник у села Вербное (1995 г.) и дуб-долгожитель в с. Старый Редкодуб (1991 г.). Площадь, занятая памятниками природы составляет 0,03 га. 1. Ботанический заказник - балка «Хвощеватая». В 1995 г. постановлением главы администрации Белгородской области № 628 заказник отнесён к особо охраняемым природным территориям области. Ботанический заказник балка «Хвощеватая», расположен в 1,8 км от с. Хмелевое и 1,5 км от с. Расховец. Имеет площадь, равную 11 га. В этом заказнике хорошо сохранился естественный травянистый покров, представленный редкими видами, в том числе ковылями. Склон балки сложен меловым щебнем. Здесь растут редкие растения: проломник, ковыль, лён узколистый и много лекарственных растений. Заказнику присущ сложный микрорельеф. Самыми распространенными являются степные блюдца и бугорки, представляющие собой замкнутые углубления круглой или овальной формы, глубиной от 50 см до 1 м., диаметром 20-30 м. В тех местах, где располагается растительность «снежных Альп», отмечается необычный холмистый рельеф местности, образованный водами тающего ледника. Головка оврага сплошь покрыта древесной растительностью. Близко к поверхности выходят естественные источники, их около 8- ми. Ключи бьют из-под обрывов и питают болотце, расположенное в глубине небольшого леса. Здесь произрастает огромное количество хвоща, отсюда и название «Хвощевая». Балка удивительна тем, что здесь встречается древесная, степная растительность и растительность «сниженных Альп». На склоне можно встретить первоцвет весенний, тимьян меловой, осоку низкую, солнцецвет манетолистный. У подножия одного из меловых холмов растет проломник Козо-Полянского. Здесь также произрастает иссоп меловой, льнянка меловая. Кроме реликтовых растений «сниженные Альпы» включают мелолюбивые растения: астрагал белостебельный, ясменник. Дно балки представлено луговой и степной растительностью. Весной здесь зацветает сон-трава, горицвет весенний, гусиный лук, лапчатка. На смену им приходит фиалка опушёная, фиалка монашка и фиалка желтая. Затем во впадине цветёт незабудка украинская, ветреница дубравная и ветреница лесная, цветут низкие ирисы, васильки Сумского. Здесь растёт эфемероид-гаоцинтик, многолетник с коротким жизненным циклом. Летом зацветает, козлобородник, лен многолетний, лютики, горошек многолистный, костер прямой, таволга шестилепестная. Произрастают здесь также нивянник, колокольчики: персиколистный, круглолистный, шалфей, чабрец, все виды клевера. Наименьшую площадь занимает участок луговой степи, расположенный вблизи с. Сетище – 10 га. Здесь произрастают редкие травянистые растения, в том числе ковыли. 2. Ботанический заказник - урочище «Большой Лог». Его площадь составляет 70 га. Он находится на востоке территории Красненского района, в 1 км от с. Свистовка. В урочище произрастают редкие растения, занесённые в Красную Книгу Белгородской области: проломник Козо-Полянского, который относится к ксерофитной травянисто-кустарниковой флоре, ломонос цельнолистный, первоцвет весенний, прострел раскрытый или сон-трава, астрагал шерстистоцветковый, астрагал пушистоцветковый, горечавка крестовидная, горечавка лёгочная, оносма донская, иссоп меловой, дубровник беловойлочный, лен украинский, ковыли и другие. Современное состояние урочища удовлетворительное. 3. Памятник природы - участок луговой степи в 4 км от с. Сетище. Который занимаетнаименьшую площадь среди заказников занимает - 10 га. Здесь произрастают редкие травянистые растения, в том числе ковыли. На территории запрещен выгон и выпас скота, участок находится в хорошем состоянии. 4. Памятник природы - родник «Рубленый» постановлением главы администрации Белгородской области № 628 в 1995 г. объект региональной сети ООПТ, памятник природы, расположен у с. Вербное. Площадь – 0,78 га. Родник обустроен, находится в хорошем состоянии. Деревянный дубовый сруб 2,0 х 4,0 м, с лицевой стороны обложен гранитным камнем. На срубе уложена бетонная плита размером 2,5х 4,5 м с круглым люком диаметром в 1,0 м посредине. На бетонной плите установлена деревянная рубленая часовня с четырехскатной железной крышей, украшенная маковкой и крестом. Сток - бетонный желоб, выходящий на расстояние 4-х м из сруба. Далее по стоку в 2-х метрах от желоба установлен сруб колодца с воротом, над которым установлена деревянная двухскатная крыша. Ниже по течению в 3,5 метрах от колодца установлена купель в виде дубового рубленого здания размером 3 х 5 м, стоящего на бетонной основе, внутри которого имеется купель, оборудованная деревянными ступеньками и перилами. Подходы к святому источнику оборудованы: к северу от него асфальтированная площадка для стоянки автотранспорта посетителей размером 30х40 м, у основания склона декоративная изгородь – плетень, дубовые лавочки; подход к святому источнику оборудован сварными железными ступенями с поручнями; склоны к роднику обложены камнем и щебнем. Геологический возраст: относится к меловому периоду. Расход родника - 7 л/сек.; 604,8 м3/ сут. Температура воды +4,5 °С (при температуре воздуха от + 30 до - 30 °С). Санитарное состояние территории - хорошее. Природные сообщества, представленные на участке - луговая травянистая растительность. Местным населением используется регулярно в хозяйственных, рекреационных и культовых целях. Родник не замерзает, входит в сеть ООПТ Белгородской области. Вода качественная, прозрачная, чистая, без вкуса и запаха. Охрана возлагается на администрацию Готовской сельской территории. Родник полностью реконструирован. Известна легенда о происхождении родника «Рубленый». 5. Памятник природы – дуб-долгожитель, находящийся в балке «Редкодуб».На территории Красненского района есть природные места, которые не затронуты деятельностью человека. Поэтому процессы, которые протекают на территории данных мест, зависят только от природных факторов. К таким местам относится балка «Редкодуб» у с. Старый Редкодуб. Здесь находится большое количество родников, имеется пруд, богат растительный и животный мир, обитают животные – бобры, которые занесены в красную книгу. Данный район характеризуется более ровным рельефом. Основные почвы заказника – чернозёмы (типичные, выщелоченные оподзоленные), серые лесные почвы, также встречаются дерново-подзолистые почвы. Рельеф самой балки почти не расчленён. Здесь встречаются промоины до 30 см. Состав растений балки многообразен – до 63 видов. На территории балки тип растительной ассоциации – ивняк осоко-хвощевой. Низина балки сырая, здесь преобладают растения гигрофитного характера. Фауна балки «Редкодуб» включает около 37 видов представителей животного мира. На территории балки произрастает дуб-долгожитель живой памятник природы местного значения, который сохранился до наших дней и является достопримечательностью балки. Дубу-долгожителю насчитывается около 400 лет. Дуб имеет широкую кудрявую крону, извилистые сучья, тёмно-серый ствол, кора покрыта глубокими трещинами. Окружность ствола равна 4,4 м,высота равна 45 м. Дуб произрастает на свободном месте. На расстоянии 10 м от дуба растёт осина, которая считается ровесницей дуба. Однажды в июньский летний день, разразилась гроза. Молния поразила сердцевину, в результате чего сердцевина выгорела, в настоящее время дети свободно заходят внутрь осины. В пределах 5-ти м. от дуба на склоне балки «Редкодуб» находится родник, а на расстоянии 50-ти м. от дуба расположен местный водоём. В 2002 г. отряд «Зелёный патруль» Большовской средней школы обратился с предложением к главе местного самоуправления Красненского района о присвоении дубу статуса памятника природы. Вокруг дерева была установлена ограда и знак с надписью «Дуб-долгожитель – памятник природы местного значения». Нельзя по-настоящему быть счастливым, если знаешь, что гармония природы может исчезнуть навсегда. Надо изучать родной край. Нельзя быть равнодушным к проблемам экологии. Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить его неповторимую красоту для потомков. …Что значишь ты без трав и птиц И без любви к пчеле жужжащей, О, человек, венец природы, Что без природы твой венец?.. (Семён Кирсанов)

Участок луговой степи Волшебство своими руками В районном краеведческом музее в декабре 2015 г. для учениц Готовской школы был организован мастер-класс «В гостях у ниточки» - в рамках персональной выставки А.Н.Сорокиной, педагога дополнительного образования Красненского Дома детского творчества. Она рассказала присутствующим, как работать в технике «Вязание крючком», показала этапы изготовления украшения для волос. В результате плодотворной работы у девочек получились нарядные заколки.

История возникновения вязания волнует умы исследователей давно, поскольку она не вполне ясна по сей день. Так как вязаные изделия недолговечны, то первые экспонаты не сохранились. Самые древние находки относятся приблизительно к 19 веку до н. э. Трудно сказать, что появилось раньше – вязание спицами или изготовление вязаных изделий крючком, вполне вероятно, что первые мастера вязали вообще без инструментов – на пальцах. Сложная техника вязания в Россию пришла из европейских государств в к. 19 в. Русские мастерицы крючком вязали в основном кружева, заимствуя для них узоры из народной вышивки и ткачества, а на спицах вязали чулки, носки, варежки, и конечно же, Оренбургские пуховые платки! История вязания крючком и спицами в России впитала в себя часть Европейской культуры вязания, преломила ее через себя, внесла свою самобытность и коррективы. Что только не вяжут мастерицы на спицах и крючком: одежду, головные уборы, обувь, украшения, предметы декора для комнат и многое другое. Несмотря на высокий уровень развития машинного трикотажа, вещи, связанные вручную с орнаментом или однотонные, пользуются спросом и в наши дни. А сколько интересных поделок можно связать из ниток! Именно техника вязания крючком и спицами стала основой педагогической деятельности А.Н. Сорокиной. Она с 2004 г. работает педагогом дополнительного образования детей в Красненском Доме детского творчества и является руководителем объединения «Умелые ручки» в Новоуколовской средней школе. Педагог осуществляет дополнительное образование воспитанников в соответствии с авторской образовательной программой, умело выявляет и развивает их разнообразные творческие способности. На вопрос, почему занялась именно вязанием, отвечает, что ещё в детстве наблюдала за ловкостью рук мамы и бабушки, когда те вязали на спицах и крючком красивые вещи. После, когда подросла, сама стала пробовать вязать. В студенческие годы всерьёз занялась этим видом рукоделия. Так и появилась тяга к удивительному занятию, которое со временем переросло в увлечение и стало её профессией. На сегодняшний день А.Н.Сорокина и её воспитанники являются постоянными участниками районных, областных и Всероссийских конкурсов декоративно-прикладного творчества, о чём свидетельствуют многочисленные грамоты, представленные на выставке. Их работы отличаются новизной, оригинальностью, необычным колоритом. На выставке представлены творческие работы не только самого педагога, но и работы воспитанников. Здесь можно увидеть игрушки и цветы в вазах, салфетки и прихватки, композиции на новогоднюю и пасхальную тематику, а также настенные панно. Все они выполнены профессионально и со вкусом, с тщательно подобранной цветовой гаммой, и глядя на эти работы, кажется, что изготовлены они из каких-то волшебных ниточек. В вязании не существует каких-либо границ, вязать можно все что угодно, была бы фантазия и желание. Вещи и предметы, сделанные с любовью своими руками, дарят восхищение, радость и неповторимый уют в доме. Опытная рукодельница отдаёт много времени и сил своему любимому делу. Она вяжет сама, обучая этому интересному ремеслу молодое поколение. Некоторые работы А. Сорокиной, которые она передала в дар краеведческому музею вскоре займут своё место в экспозиции. А.Искренок – сотрудник районного краеведческого музея